世界上最让人害羞的名画,世界上最让人害羞的名画揭秘

世界上最让人害羞的名画

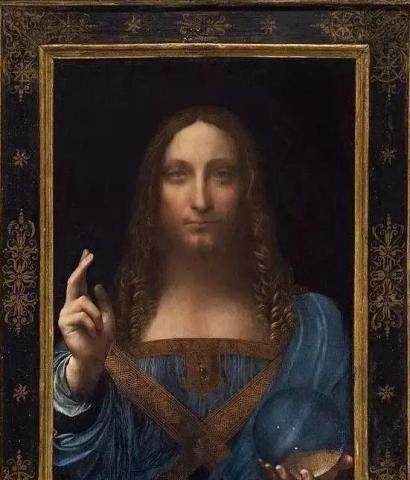

你有没有过这样的瞬间?站在一幅画前,明明什么都没发生,脸颊却莫名发烫。当你的目光与画中人物相遇,那种奇妙而尴尬的连接感,仿佛电流穿过全身。今天,就让我们一起探索那幅让无数观众心跳加速、不敢直视的杰作——被誉为\世界上最让人害羞的名画\。这幅画不仅是一幅艺术作品,更是一面镜子,映照出我们内心最柔软、最脆弱的部分。

画布上的心跳

当你第一次凝视《蒙娜丽莎》时,可能会觉得她只是微笑着望着你。但多看一会儿,你会发现她的眼神似乎在跟随你的移动而变化。这种\蒙娜丽莎效应\让无数人着迷又尴尬。达·芬奇用他神奇的技艺,将一个普通女子的微笑刻画得如此传神,以至于我们感觉她仿佛能看透我们的心思。站在她面前的人,往往会不自觉地调整姿态,甚至低头不敢直视。这种反应并非出于对艺术品的敬畏,而是源于一种微妙的心理互动。

艺术史学家发现,这种害羞感与画中人物神秘的微笑直接相关。达·芬奇通过精湛的晕涂技法,让蒙娜丽莎的嘴角线条模糊而柔和,形成一种似笑非笑的表情。这种不确定性正是其魅力的来源,也让我们难以捉摸她的真实情绪。当你凝视这幅画时,你看到的不是达·芬奇笔下的女人,而是你自己——一个在画布前感到不安的观众。

笑容背后的秘密

蒙娜丽莎的微笑为何如此特别?心理学家认为,这种微笑触及了我们大脑中负责社交互动的区域。当我们看到这种微妙表情时,大脑会不自觉地解读为一种社交信号,从而产生相应的情绪反应。这种解读过程往往伴随着轻微的尴尬,因为我们不确定对方是否真的在\看\我们,还是仅仅在欣赏画作。

艺术评论家则从构图角度解释了这种效果。达·芬奇将蒙娜丽莎的视线设置成略微向右的水平,与观众视线形成微妙的角度差。这种设计让观者感觉被直接注视,却又保持着适当的距离。加上她微微低垂的眼帘和柔和的微笑,共同营造出一种既亲密又疏离的奇妙感受。这种心理上的矛盾感,正是害羞感的根源。

超越时代的共鸣

有趣的是,不同时代的人们对《蒙娜丽莎》的反应各不相同。文艺复兴时期的观众可能更注重其技法上的创新,而现代观众则更倾向于解读其心理层面的表达。这种跨越时空的共鸣,让这幅画成为艺术史上最神秘的作品之一。

数字时代的研究进一步揭示了这幅画的奇妙之处。通过高分辨率扫描技术,我们发现蒙娜丽莎的嘴角有微妙的调整痕迹,似乎暗示着达·芬奇在创作过程中不断修改她的表情。这种创作过程的痕迹,反而增强了画作的神秘感。现代观众在欣赏这幅画时,往往会联想到自己在社交媒体上的自拍照——同样试图捕捉完美的表情,却总感觉有所欠缺。

全球范围内的害羞现象

《蒙娜丽莎》的害羞效应不仅限于艺术爱好者。在博物馆,我们经常观察到类似现象:人们会不自觉地与画中人物保持距离,用手指遮住部分画面,或者快速扫过而不敢长时间凝视。这种反应如此普遍,以至于博物馆工作人员早已习以为常。

有趣的是,这种害羞感在不同文化背景下表现各异。在西方,观众通常表现出明显的尴尬;而在东方文化中,这种反应可能更为含蓄。这种文化差异反映了不同社会对\直视\这一行为的接受程度不同。但无论文化背景如何,当观众与蒙娜丽莎四目相对时,那种微妙的心理互动总是难以避免。

艺术与心理的奇妙交织

《蒙娜丽莎》之所以能成为世界上最让人害羞的名画,在于它完美地融合了艺术技巧与心理效应。达·芬奇不仅是一位杰出的画家,更是一位敏锐的心理观察者。他懂得如何通过表情的微妙变化,引发观众内心深处的情感共鸣。

从心理学角度看,这种效果与\镜像神经元\的运作机制有关。当我们看到他人表情时,大脑中负责面部识别的区域会同时激活,产生一种\感同身受\的效果。蒙娜丽莎的微笑如此传神,以至于我们的大脑会误以为她真的在微笑,从而产生相应的情绪反应。这种神经机制解释了为何我们会对这幅画产生如此强烈的心理互动。

站在《蒙娜丽莎》前,你可能会问自己:这幅画究竟有什么特别之处?答案或许就在那神秘的微笑中。它不是简单的表情,而是一种情感的容器,映照出我们内心最柔软、最不确定的部分。当你感到害羞时,不妨想想这幅画:一个普通女子,通过一位天才画家的笔触,成为永恒的艺术